Les mosaïques du musée archéologique national de Naples, par Léna et Mélissa

I. La mosaïque dans l’Antiquité

A. Technique

La mosaïque est un art décoratif dans lequel on utilise des fragments de pierres colorées, d’émail , de verre ou de pierre ou encore de céramique, assemblés à l’aide de mastic ou d’enduit pour former de motifs ou des figures. Quels que soient les matériaux utilisés, ces fragments sont appelés des tesselles.

Très utilisée pendant l’Antiquité romaine, la mosaïque reste en usage tout au long du Moyen-Age chez les Byzantins, continuateurs des Grecs et des Romains, et pendant la Renaissance.

B. Fonction

La mosaïque est évidemment décorative et se pose non au mur, comme on a souvent l’habitude de la voir dans les musées, mais au sol. La salle à manger romaine qui a généralement un décor plus sophistiqué que les autres pièces peut organiser les lits de banquet en U autour de la scène représentée au sol par la mosaïque. Ce sont souvent des décors illusionnistes en perspective.

II. Gros plan sur deux mosaïques célèbres du Musée archéologique national de Naples

A. Mosaïque dite de la bataille d’Alexandre et Darius III

http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1011544-Pomp%C3%A9i__mosa%C3%AFque_dAlexandre_.jpg

Dimensions : hauteur : 3,13 cm longueur : 5,82 cm

Entre sol du musée archéologique de Naples, salle 61

Inv. 10020

- Identification : cette mosaïque fut découverte en 1831 à Pompéi, dans la maison du Faune, une des plus richement décorées. Il s’agit probablement d’une exceptionnelle copie en mosaïque d’une célèbre peinture hellénistique de Philoxène d’Erétrie, mentionnée par Pline l’Ancien. La mosaïque fut exécutée vers 120-100 av. J.-C. (époque de la restauration de la maison), à Pompéi, vraisemblablement par un atelier alexandrin alors en exercice en Italie.

- Description : la mosaïque représente une bataille entre Alexandre le Grand (partie gauche) et Darius III, le dernier des Grands Rois perses (partie droite). Darius et Alexandre se sont rencontrés 3 fois, mais on admit généralement que la représentation illustre la bataille d’Issos (334 av. J.-C.) qui assura aux Macédoniens la conquête de l’Egypte et de l’Asie, même si l’on dispose de peu d’éléments pour en juger. La scène montre sur la fuite de Darius ; on le voit sur son char, guidé par un cocher qui fouette quatre chevaux noirs. Au centre, un soldat perse offrant sa vie pour sauver son roi, est transpercé par la lance d’Alexandre qui monte Bucéphale, son cheval légendaire. On reconnaît les Perses à leur coiffure particulière, sorte de bonnet phrygien jaune. Les soldats d’Alexandre portent le casque macédonien orné d’une plume et d’une couronne de laurier dorée. Les armes dispersées à terre au premier plan évoquent le désordre et la panique. Les indications du paysage sont peu nombreuses : un rocher et un arbre sec ; ainsi les lances des soldats perses se détachent-elles nettement sur le ciel.

- Eléments d’analyse : la peinture grecque et hellénistique a presque entièrement disparu et nous est connue surtout par des descriptions antiques. Une mosaïque de ce genre constitue donc un témoignage très important. On y retrouve en effet des caractéristiques de l’original ; une gamme de couleurs limitée à 4 essentielles : ocre, blanc, marron et noir ; l’utilisation du clair-obscur pour rendre les volumes (sur les chevaux par exemple) ; l’éclairage par «taches » sur les visages ; la prouesse du raccourci de l’arrière train du cheval central qui témoigne de la grande maîtrise technique acquise par les maîtres grecs.

- Restaurations antiques : certaines maladresses flagrantes jurent avec la qualité générale de l’ensemble : par exemple, le visage d’un soldat perse extrêmement maladroit au centre de la composition, le soldat dont l’image se reflète dans le bouclier qui a les jambes à l’envers par rapport à son buste ( http://www.liminaire.fr/local/cache-vignettes/L500xH335/13914651461_407ecb312b_z-7ca59.jpg), les yeux d’Alexandre qui sont un peu trop grands ( http://dumerac.free.fr/blog/wp-content/images/naples//Naples_21.jpg)…

Tout cela suscite des interrogations sur la réalisation : s’agit-il de restaurations antiques ? La mosaïque a-t-elle été réalisée ailleurs puis transportée, subissant ainsi des dommages ?

- Technique : Cette mosaïque de sol est constituée de plus d’un million et demi de tesselles de marbre et de calcaire. Elle ornait l’exèdre qui se trouve entre les deux péristyles (à définir) du « palais » pompéien. Elle est exécutée selon la technique de l’opus vermiculatum, qui utilise les tesselles les plus fines afin d’imiter au mieux l’effet produit par la peinture ; comme elle était très couteuse, seuls les plus riches pouvaient se l’offrir.

B. Mosaïque de Dioscuridès

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8419001j/f1.item

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8419001j/f1.item

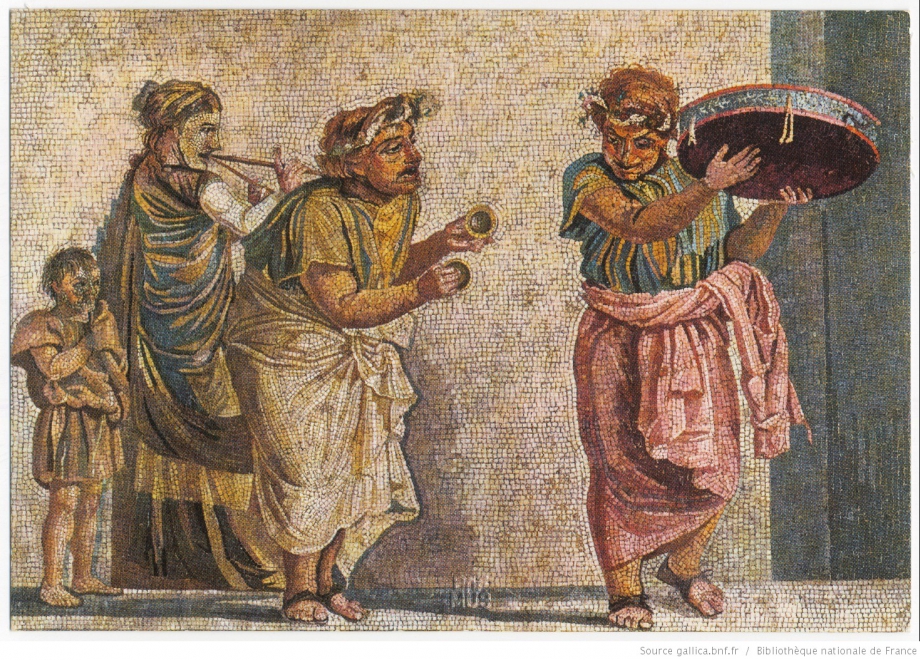

Nom de l’auteur : Dioscuridès de Samos

Epoque, date : autour de 100 avant J.C.

Mosaïque romaine originale. Dioscuridès s’inspira peut-être des peintures d’origine gréco-asiatique du IIIème siècle avant J-C

Lieu de découverte : dans la villa dite de « Cicéron » à Pompéi

Dimensions : tableautin

- Technique utilisée : mosaïque. Cette technique fut couramment utilisée pour reproduire les tableaux des peintres grecs. Ici la technique utilise le clair-obscur qui permet d’ombrer et ainsi de donner de la profondeur et du relief.

- Fonction de cette œuvre : elle sert à décorer

- Le sujet de l’œuvre : ce sont des musiciens ambulants : à gauche, un enfant, qui porte une tunique, regarde les autres danser. Puis une femme joue de la double flûte : les Grecs jouaient en effet de la double flûte, qui comportait un bec en roseau et produisait un son proche de celui du hautbois moderne. Elle porte une longue tunique ainsi qu’un manteau, un masque sur le visage, elle est bien coiffée, elle a les cheveux lisses et propres. A côté, un homme joue des percussions, des cymbales en bronze (qui portent le nom de leur propriétaire). Il a dans les cheveux une couronne faite d’un linge tressé qui alterne des couleurs claires et foncées, avec quelques fleurs. Il porte une tunique, un manteau noué autour des reins et des chaussures assez bizarres. Sur la droite, un homme vêtu de la même manière joue du tambourin : il sourit et danse comme son voisin. Cette scène est inspirée non pas de la vie quotidienne mais de la comédie grecque, qui était accompagnée de musique.

Conclusion

La mosaïque d'Alexandre nous impressionne beaucoup car elle est très grande donc elle a nécessité beaucoup de temps de travail et de patience ; de plus, comme nous l’avons appris, plus il y avait de détails, plus les tesselles étaient petites. C'est particulièrement le cas de la mosaïque de Dioscuridès, où les tesselles mesuraient quelques millimètres de côté ! On pense que pour nous, avoir encore des mosaïques de cette époque est une très grande chance car elles peuvent être sources d’inspiration et nous faire découvrir des histoires à travers elles.

Hercule Farnèse, par Antonin et Mateusz

INTRODUCTION

Nous avons choisi de vous présenter l’Hercule Farnèse (ou Hercule au repos).

C’est un type statuaire dont l'original est une sculpture grecque antique attribuée à Lysippe (IVe siècle av. J.-C.).

Hercule y est représenté reposant sur sa massue recouverte en partie de la peau du lion de Némée, et il tient à la main dans son dos les pommes du jardin des Hespérides, qu'il vient juste de cueillir.

L’original, en bronze, a été perdu mais il existe de nombreuses copies en marbre et des fontes en bronze ont été exécutées, quelques-unes à l'époque antique, puis de nombreuses à partir du XVIIIe siècle.

L’objet de notre exposé est une copie du IIIe siècle apr. J.-C., signée par Glycon d’Athènes. Elle a été découverte en 1546 dans les ruines des thermes de Caracalla, empereur romain de 211 à 217. Elle est entrée dans la collection Farnèse (la famille Farnèse est une ancienne famille ducale souveraine d'Italie) et elle est aujourd'hui conservée au musée archéologique national de Naples.

I. Rappels sur Hercule et ses travaux

A. Qui est Hercule ?

C’est le fils de Zeus et d’une simple mortelle, Alcmène. Héraklès (appelé Hercule chez les Romains) est le héros le plus populaire de la mythologie.

Alcmène vivait à Thèbes avec son mari Amphitryon. Zeus (Jupiter, chez les Romains) désirait d’elle un fils, car il la considérait comme la plus parfaite des mortelles. Pour la séduire, il profita d’une absence d’Amphitryon, parti en guerre, et se rendit chez la jeune femme en prenant l’apparence de son époux. Alcmène, certaine qu’il s’agissait de son mari, passa la nuit avec Zeus et par la suite, mit au monde un enfant.

Dès le lendemain de sa nuit avec Zeus, Alcmène vit son mari Amphitryon revenir. Zeus lui-même lui expliqua la situation et le mari trompé accepta de devenir le père nourricier du futur héros. Zeus promit que cet enfant allait connaître un destin exceptionnel. Amphitryon fit cependant lui aussi un enfant à sa femme et Alcmène accoucha de jumeaux.

Tout allait pour le mieux, et Zeus racontait partout dans l’Olympe qu’un futur roi très puissant et ami des dieux allait naître dans la famille de Persée (dont fait partie Amphitryon). Mais la femme de Zeus, Héra (Junon, chez les Romains) était très jalouse et voulut se venger. Elle retarda la naissance des fils d’Alcmène et fit naître avant eux leur cousin Eurysthée, qui devint ainsi le « roi » dont Zeus avait prédit la naissance. Dès leur naissance, donc, Alcide (le futur Héraklès) et son jumeau se trouvèrent soumis à l’autorité d’Eurysthée. Héra ne se contenta pas de déranger les plans de Zeus. Lorsque les jumeaux eurent huit mois, elle mit dans leur berceau deux énormes serpents, mais Héraklès, annonçant déjà sa future réputation de force, les étrangla.

Très vite, la force d’Alcide, le futur Héraklès, étonna son entourage.

Pour échapper aux persécutions d’Héra, Alcide allait accomplir des exploits extraordinaires. On le surnomma donc Héraklès, c'est-à-dire « à la gloire d’Héra ».

Héraklès épousa la fille du roi Créon, et tout allait bien pour lui. Mais Héra, toujours jalouse provoqua chez lui un accès de folie furieuse, et Héraklès massacra sa femme et ses trois enfants. Rongé par le remords, il partit à Delphes consulter l’oracle. La Pythie (prêtresse de l'oracle de Delphes) lui ordonna de se mettre au service de son cousin Eurysthée qui, au nom d’Héra, le soumettrait à des épreuves qui lui feraient expier ses crimes. C’est ainsi que, poursuivi par la haine d’Héra, Héraklès dut accomplir ses fameux douze « Travaux ».

B. Les douze travaux d’Hercule (Héraklès).

Les 12 travaux d'Héraclès sont les exploits exécutés par Héraklès, Hercule chez les Romains, sur ordre d'Eurysthée. Il s'agit d'un élément essentiel de la mythologie grecque.

Noua allons rappeler le premier et le onzième de ces douze travaux : le Lion de Némée et les Pommes d’Or du Jardin des Hespérides, puisqu’ils sont en lien direct avec l’œuvre que nous avons étudiée.

En effet, la sculpture représente Héraklès s’appuyant sur sa massue qui est recouverte en partie de la peau du lion qu’il a étranglé avant de le dépouiller de sa peau et de s’en revêtir (1er travail).

Il a dans la main droite qu’il tient dans son dos les pommes du jardin des Hespérides qu’il vient juste de cueillir.

http://p9.storage.canalblog.com/98/02/854787/64808554.jpg

http://p9.storage.canalblog.com/98/02/854787/64808554.jpg

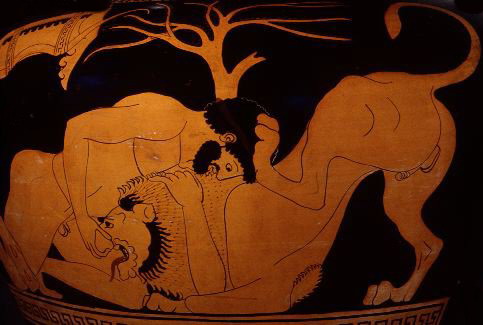

a) Le lion de Némée, premier des douze travaux

Un lion invincible et gigantesque terrorisait les habitants. Il était le fils de Sélénè la déesse de la lune. Eurysthée demanda à Héraklès de le tuer. Pour le vaincre, il essaya d'abord de lui envoyer des flèches mais la peau du lion était la meilleure des cuirasses que l'on pouvait imaginer. Aucune flèche ne réussissait à lui faire la moindre égratignure. L'animal prit quand même peur et s'enfuit dans sa grotte. Or, celle-ci avait deux entrées. Héraklès en boucha une et entra par l'autre. Il avança dans la grotte et frappa le monstre de sa massue, qui, sous le choc, se cassa en deux. Grâce à la dureté de sa peau, le lion fut simplement sonné alors qu'il aurait du être décapité. Héraklès, profitant de son avantage, serra le cou de l'animal pour l'étrangler. Après quoi, il dépouilla l'animal de sa peau et la mit sur son dos, lui faisant une superbe cuirasse qui le rendait à son tour invincible.

Ci-dessous, Héraklès étouffant le lion de Némée. Museo della Civiltà Romana (Rome)

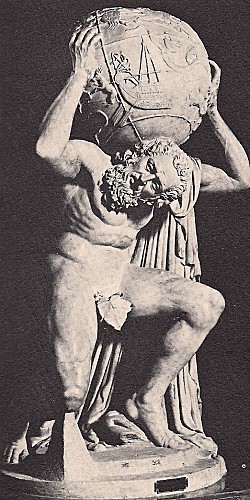

b) Les pommes d’or (du jardin) des Hespérides, onzième des douze travaux

Héraklès dut ensuite rapporter les pommes d'or des Hespérides. Sur le conseil de Nérée, le Dieu marin, il demanda à Atlas, le père des Hespérides, d'aller cueillir les pommes à sa place pendant qu'il le remplacerait pour soutenir la voûte céleste. Quand Atlas revint avec les pommes, il ne voulait pas reprendre la voûte céleste. Héraklès prétexta donc qu'il voulait mettre un coussin sur ses épaules pour que le supplice soit plus supportable. Atlas reprit donc le fardeau en attendant qu'Héraklès soit prêt. Mais Héraklès prit la fuite avec les pommes !

Ci-dessous, Atlas tenant le ciel sur ses épaules, sculpture romaine. Musée Archéologique National Naples, http://ekladata.com/1TtZ3IoQZy5-EumCniRujpE_sNk.jpg

II. Ce qu'il faut savoir sur l'Hercule Farnèse

A. Carte d’identité de l’œuvre

http://lewebpedagogique.com/girolca/files/2013/04/hercule-farn.jpg

Dimension : 3,17 m de hauteur. C’est une très grande statue travaillée en ronde-bosse (on peut tourner autour).

Matériau : marbre.

Qui est son auteur ? On connaît le nom du copiste, d’origine athénienne : Glycon l’Athénien, comme le montre une inscription en grec :  : "Glycon l'Athénien a fait cette statue".

: "Glycon l'Athénien a fait cette statue".

Lieu de conservation : Musée archéologique national de Naples. La statue a été exposée jusqu'en 1787 dans la cour du Palais Farnèse à Rome, d’où son nom.

Epoque à laquelle la statue a été conçue : cette sculpture d'Hercule date du début du IIIe siècle après J.-C.

Est-ce un original ou une copie ? C’est une copie romaine faite à partir d'une oeuvre de Lysippe de Sycione, un bronze grec du IVe siècle avant J.-C. Lysippe était le sculpteur officiel de la cour d'Alexandre le Grand. Il a introduit le réalisme dans l'art et le fait qu'on puisse observer la statue de toutes parts (c’est la technique de la ronde-bosse), et non seulement de face comme les oeuvres de Phidias.

L’original grec en bronze a été agrandi par le copiste, Glycon l'Athénien.

Où cette statue a-t-elle été découverte ? A Rome dans les Thermes de Caracalla (188-217), empereur romain de 211 à 217. Elle a échappé aux pillages d’œuvres d'art organisés par Napoléon.

Le sujet de l’œuvre : Hercule, héros et demi-dieu romain, qui symbolise la Force. Il est représenté au repos, appuyé sur sa massue, sur laquelle est posée la peau du lion de Némée : au cours du premier des 12 travaux, il a tué ce fauve invulnérable en l'étouffant, l'a dépouillé de sa peau à l'aide de ses griffes et s'en est revêtu. Ici il vient d'accomplir le onzième des douze travaux : la cueillette des pommes d'or du jardin des Hespérides, après avoir tué le dragon qui les gardait.

B. L’Hercule Farnèse dans le contexte historique

Jusqu’au IVème siècle après J.-C., la Grèce vit ce qu’on a appelé la « Période Romaine ».

Elle faisait donc partie de l’Empire Romain d’Orient, c’était même la province orientale clé de l’Empire romain et la culture romaine fut fortement influencée par les Grecs (culture gréco-romaine). Ces deux peuples, en dépit de leurs différences, partageaient des valeurs communes comme la valorisation du savoir, l’amour des lettres, des arts et des sciences.

C. L’œuvre

Les principales statues grecques étaient en bronze (et non en pierre) : beaucoup ont disparu, fondues par les barbares et même les Romains pour faire des pièces en bronze. Dans la Grèce antique, les statues n'étaient pas posées sur un piédestal : elles étaient à hauteur d'homme à même le sol, séparées de celui-ci par une simple base de pierre chargée de protéger contre l'humidité. On pouvait donc en faire le tour et observer chacun de leur détail de près. Les sujets représentés étaient quasiment exclusivement des dieux (rôle religieux de la sculpture), des héros ou encore des vainqueurs au combat. Seuls des dieux pouvaient être d'ailleurs représentés nus. Les statues étaient remarquablement bien proportionnées et très précises (au millimètre près) : les muscles, les veines, la fidélité de reproduction de l'anatomie montrent bien les connaissances grecques en médecine et en anatomie.

Cette statue colossale qu’est l’Hercule Farnèse a donc été réalisée par l’Athénien Glycon qui s’est largement inspiré en l’agrandissant d’un original grec en bronze de la fin du IVe siècle av. J.-C., du sculpteur grec Lysippe de Sicyone, aujourd’hui perdue. Glycon a d’ailleurs signé son œuvre par ces mots : , c'est-à-dire « Glycon l'Athénien a fait cette statue ».

Cette statue monumentale est en marbre, elle est travaillée en ronde-bosse, c'est-à-dire qu’on peut tourner autour.

On reconnaît Héraklès grâce à sa musculature extraordinaire, mais aussi parce qu’il est revêtu de la peau du lion de Némée et qu’il se repose sur sa massue. Il est rare de voir Héraklès au repos, il est souvent représenté en train d’effectuer l’un des douze travaux qui lui ont été imposés par Héra. La main derrière son dos contient des pommes, on en déduit donc qu’il vient tout juste de terminer le onzième de ses travaux qui était de récupérer les pommes d'or des Hespérides, cadeaux de noce destiné à Héra et conservées dans un jardin aux confins du monde.

On ne découvrit d’abord que le torse de la statue et le pape Paul III (Alexandre Farnèse, Alessandro Farnese en italien) chargea Michel-Ange de remplacer les jambes qui manquaient. Mais dès que Michel-Ange eut terminé son modèle en terre cuite, il le brisa à coups de marteau en disant qu’il ne voulait pas ajouter un seul doigt à une telle statue. Ce fut donc un autre sculpteur, Guglielmo Della Porta qui restaura l’œuvre de Glycon en lui fabriquant des jambes. Un peu plus tard, les jambes furent retrouvées dans un puits, et le roi de Naples put ainsi compléter la statue.

Michel-Ange proposa d’ailleurs de conserver les jambes réalisées par Della Porta afin de montrer comment les artistes modernes peuvent se comparer aux anciens.

L’histoire témoigne bien de l’importance et de la beauté de cette statue.

D. Une œuvre qui en a inspiré beaucoup d'autres

Il existe de nombreuses copies de par le monde, dont celles-ci :

- une copie antique en bronze (en réduction 42,5 cm) découverte à Foligno (province de Pérouse) et exposée au Musée du Louvre. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Hercules_Farnese_type_Louvre_Br652.jpg/220px-Hercules_Farnese_type_Louvre_Br652.jpg

- une copie en marbre réalisée par Giovanni Comino à Rome de 1670 à 1672 et installée au parc de Sceaux en 1686 puis au jardin des Tuileries de 1793 à 2010, elle est ensuite revenue à Sceaux, un moulage reste aux Tuileries, à la place de l’original. http://www.paristoric.com/images/iconographie/Arrond-01/paris_1_statue_hercule_farnese.jpg

![]()

• une copie en marbre, exécutée de 1684 à 1686 par Jean Cornu pour les jardins du château de Versailles.

- L’Hercule Farnèse fascine aujourd’hui encore, puisqu’en 2012, un artiste contemporain, Jeff Koons (considéré comme le maître incontestable du kitsch) en a réalisé une copie en plâtre de synthèse ultra-blanc dans son atelier de Chelsea. Ce moulage est exposé à la Galerie David Zwimer de New-York. http://ruedesimmeublesindustriels.tumblr.com/post/113988298496/les-%C3%A9poques-se-succ%C3%A8dent-et-retravaillent-la

http://blogs.artinfo.com/lacmonfire/files/2014/03/Farnese.jpg

Conclusion

La sculpture est l'aspect le plus connu de l'art grec antique ; elle exprime le beau idéal et la perfection plastique. Elle est de loin la forme la plus importante d'art parvenu de la Grèce antique jusqu'à nous ; même si seuls quelques vestiges restent. La sculpture grecque, souvent sous forme de copies romaines, a beaucoup influencé la Renaissance italienne et est resté le modèle classique de la culture européenne jusqu'à la fin du XIXe siècle.

L’art de la sculpture grecque témoigne d’une recherche perpétuelle de l’harmonie et les proportions idéales des corps.

A Rome, l’art de la statuaire grec était considéré comme un modèle de référence, et on répertoriait les œuvres des grands artistes, que l'on faisait copier.

Les premières représentations d’Héraklès apparaissent dans les régions de la Grèce antique, celles qui ont vu naître sa légende. Tout au long de l’Histoire, le personnage d’Héraklès a suscité d’innombrables représentations sur de nombreux supports (céramique, sculpture, peinture, dessin ou même le cinéma). Les aventures d’Héraklès ont largement favorisé la multitude et la diversité des images qui le mettent en scène pour immortaliser l’un des héros les plus célèbres de l’humanité.

Héraklès Farnèse (du nom de la puissante famille italienne) réalisé par Glycon au IIIème siècle ap. J.-C. qui s’inspira d’un modèle de Lysippe, est un chef-d’œuvre de l’art hellénistique.

Aujourd’hui, la figure d’Héraklès continue à fasciner les artistes et notamment les peintres modernes, comme Jeff Koons, notamment.

Nos sources

Bibliographie

- Dictionnaire de la Mythologie, Odile Gandon

- Les plus belles légendes de la mythologie, Editions Nathan

- Hercule, Thésée et autres légendes grecques, Daniel Royo

- La mythologie, Edith Hamilton

- 100 chefs d’œuvres de la sculpture grecque, Alain Pasquier

Liens web

Le forum de Pompéi, par Cassandra

I. Le forum

Le Forum de Pompéi est situé au croisement des deux grands axes de la cité, près de la Porta Marina.

A. Le forum chez les Romains

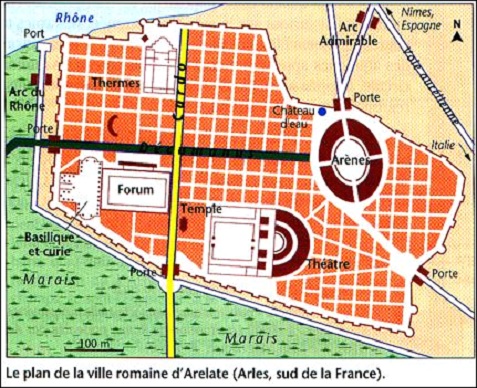

Le forum était la place principale de la ville. Généralement situé vers le centre de la cité, il est toujours situé au croisement d’un decumanus et d’un cardo, c’est-à-dire au croisement des grands axes de circulation (est-ouest et nord-sud) qui structuraient la cité romaine, comme on le voit sur le plan de la ville antique d'Arles, ci-dessous.

La circulation des chars y était interdite.

Il réunissait la population pour les activités économiques, politiques et judiciaires.

C'était un marché, mais aussi le lieu des élections et des cérémonies civiles et religieuses. On y rendait la justice dans les basiliques. Le Sénat ou les assemblées locales y tenaient leurs séances dans des bâtiments adaptés (la Curie pour le Sénat). A Rome, sur le forum de Trajan, il y avait même des magasins et des entrepôts sur plusieurs étages, comme nos centres commerciaux modernes.

B. Le forum de Pompéi

Voici une vue actuelle du forum de Pompéi, avec, au loin, le Vésuve : http://www.italie1.com/wp-content/uploads/2011/10/pompei-forum-1.jpg

Le forum de Pompéi a un aspect un peu particulier, dans la mesure où il n'est pas situé au centre, mais très excentré vers l’ouest, à l'endroit marqué numéro 3 sur la carte ci-dessous ( http://italie2005monet.free.fr/images/illustrations/pompei_plan.gif)

Cela s'explique par un relief qui n’offrait pas une étendue plane et horizontale suffisante vers le centre de Pompéi.

Il est entouré sur trois côtés par un portique et fermé au Nord par le temple de Jupiter et deux arcs honorifiques et entouré de nombreux édifices pour la vie politique et la vie religieuse.

Dès le IIème siècle av. J.-C., il comportait déjà la basilique (un peu à l’écart), le temple de Jupiter et le Macellum (le marché). Le reste était occupé par des magasins.

A l’époque impériale, et jusqu’au Ier siècle ap. J.-C., on rasa des commerces pour y édifier des monuments commémoratifs.

Il comportait aussi de nombreuses statues représentant des citoyens illustres ou la famille impériale.

Ces statues et le marbre qui recouvrait les constructions ont disparu, récupérés sans doute par les Pompéiens eux-mêmes après l’éruption.

II. Les principaux bâtiments du forum de Pompéi

A) Le temple de Jupiter

Le temple de Jupiter est situé au nord du forum de Pompéi. Il était en réalité consacré aux dieux de la triade capitoline, c’est-à-dire les dieux du Capitole, soit Jupiter bien sûr, mais aussi Junon et Minerve. Ce sont ces mêmes divinités qu’on retrouvait honorées au sommet de la colline du Capitole à Rome. Ces divinités de la triade capitoline devinrent le fondement, l’identité même de la civilisation romaine.

B. La curie

C'était le lieu de réunion du sénat. Le monument qu'on pense être la Curie fut découvert de 1817 à 1818, mais rien n'est sûr. Sa forme tout à fait inconnue jusqu'à ce jour, l'absence complète d'inscriptions, de statues, de peintures qui puissent fournir quelques indices, enfin sa ruine presque totale, rendent sa destination fort incertaine.

Ci-dessous, le plan de la Curie, puis une vue actuelle de l'autel devant la Curie (C sur le plan) ( http://www.mediterranees.net/voyageurs/pompeia/illustrations/curie_plan.gif)

C. Des arcs honorifiques

De part et d’autre du temple de Jupiter, on a bâti à l’époque des empereurs Julio-Claudiens deux arcs honorifiques en briques revêtues de marbre. Ces arcs qui terminaient l’ensemble du forum et sont demeurés presque intacts ont été élevés à la gloire de membres de la famille impériale, dont on ne connaît pas les noms.

D. La basilique

Le bâtiment, sorte de forum couvert, était destiné à abriter pendant l'hiver les activités judiciaires et commerciales qui se déroulaient sur le forum. Construit dans la seconde moitié du II° siècle av. J.-C., il fut occupé dès les premières décennies du I° siècle av. J.-C.

E. Le macellum

Sur le forum se trouvait aussi un grand marché couvert avec une cour centrale où l'on nettoyait le poisson et qui comportait de grands magasins de vente donnant aussi bien sur l'intérieur que sur l'extérieur.

Ci-dessous, quelques boutiques sur le pourtour du macellum :

F. Edifice d’Eumachia

Cet édifice fut découvert de 1819 à 1821 ; on y trouva les squelettes de deux hommes, dont l'un était coiffé d'un casque, et dont l'autre avait été horriblement mutilé par la chute d'une colonne.

Ce monument était sans doute un lieu de réunion de la corporation, ou, comme on disait chez les Romains, du collège des foulons ou marchands de draps et de laines, corps de métier qui fut sans doute un des plus importants et des plus riches de Pompéi. Il s'agissait donc vraisemblablement d'une sorte de marché aux étoffes ou de bourse : des crieurs, placés sur les deux tribunes qui se trouvent à cet endroit, vendaient sur échantillon des laines et des étoffes.

Les boutiques de Pompéi, par Léa et Sarah

I. L'emplacement des boutiques, les rues commerçantes

A. L'emplacement des boutiques

Pompéi est divisée en rues qui ont évolué au fil des siècles avec les différentes populations qui se sont succédé. Les boutiques sont très régulièrement localisées sur la Rue de l'Abondance, qui constitue le decumanus maximus de Pompéi. Comme il s’agit de l’axe principal est-ouest, c’est cette rue qui bénéficie le plus longtemps de l’éclairage naturel du soleil – pratique pour les commerçants et les clients !

Elle va de la rue de Stabies au Forum Civil puis de la rue de la Mer à la porte Marine pour son tracé le plus ancien. La voie est divisée en trois tronçons. Le premier va de la Porte du Sarno et monte en pente légère jusqu'au carrefour de la rue de Stabies.

Ci-dessous, un plan complet de Pompéi :

http://www.travellovers.fr/wp-content/uploads/2014/07/ob_8a104e_itineraire-de-visite-pompei.jpg

B. Les rues commerçantes

Tout est fait à Pompéi pour assurer la coexistence paisible des différentes activités avec une efficacité maximum : de larges trottoirs bordent les grandes rues commerçantes et mettent le promeneur ou le client à l'abri des chars et des charrettes ; des passages pour les piétons, faits de larges blocs de basalte espacés les uns des autres en fonction de la largeur des chars, permettent de traverser à pied sans gêner la circulation des véhicules. Les roues des chars, cerclées de métal, ont laissé des traces profondes de leur passage dans la chaussée de pierre calcaire ou de trachyte.

Ci-dessous, un passage piéton surélevé dans la rue de Stabies.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9i#/media/File:Pompeii_BW_2013-05-13_10-11-47_DxO.jpg

C. Volets et barres

L'entrée des magasins mesurait deux à trois mètres. La fermeture du magasin était très originale. Les volets de bois s'emboîtaient l'un dans l'autre en se refermant ce qui bloquait le tout. Deux barres cadenassées ensemble permettaient de bloquer les volets ; elles s'enfonçaient dans les montants situés de chaque côté de l'entrée.

II. Les principales boutiques

A. Le marché principal

Au nord-ouest du forum se situe le principal marché qui est composé d'une cour intérieure rectangulaire réservée à la vente du poisson mais aussi à certaines boutiques disposées sur les côtés. En fouillant le site, on a trouvé des figues, des pruneaux, des fruits en bocaux, des raisins, des noisettes, des lentilles, du pain, et même des plats tout préparés !

http://nsm04.casimages.com/img/2010/09/30//1009300525411167836846984.jpg

Le macellum de Pompéi, avec au centre, les bases d'une tholos, une construction circulaire, où l'on vendait les poissons et les coquillages ; un bassin ou une fontaine, au centre, permettait de garder au frais le poisson et de le laver après l'avoir préparé pour la vente. On a retrouvé beaucoup d'arêtes et d'écailles dans la canalisation d'écoulement de l'eau qui partait du centre de cette construction.

B. L'artisan bronzier

Ses appartements, comme chez beaucoup d'autres artisans étaient situés au 1er étage ; un escalier en bois reposant sur un support en pierre permettait l'accès au magasin.

Ce magasin était un endroit où l'on réparait lampes et vases en bronze ainsi que des instruments d'apprentissage.

C. Une boulangerie

Il y en avait plusieurs à Pompéi.

Ses équipements :

- les meules, constituées de deux éléments en lave, capables de travailler l’une à l’intérieur de l’autre,

- les comptoirs pour le pétrissage du pain

- le four pour la cuisson.

Le tout est organisé avec efficacité, de façon à coordonner le travail du personnel employé aux différentes tâches avec des critères qui surprennent par leur modernité. Une des meules a été remise en état, grâce à la reconstitution des parties en bois, rendant ainsi possible la démonstration de son fonctionnement qui, autrefois, s’effectuait par la force des bras des esclaves ou, plus souvent par la force des ânes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9i#/media/File:Baeckerei_pompeji_kampanien_italien.jpg

Essai de reconstitution :

http://www.histoire-en-questions.fr/antiquite/rome/pompei-drame2.jpg

D. Le thermopolium - exemple de celui du laraire

Le thermopolium correspondait à un fastfood actuel. Le bar qui a servi pour la nourriture et la boisson, ouvre directement sur le côté sud de la rue de l'Abondance. Le comptoir contient des jarres incrustées dans le plan de travail, qui ont été utilisés pour contenir des aliments et les garder au chaud. Des amphores de vin étaient tout près des jarres et il y avait aussi une réserve de boissons dans l’arrière-boutique.

Un poêle, placé sur le comptoir face au mur de l'est, a été conçu pour chauffer la nourriture.

Ci-dessous, image du thermopolium : http://fr.petrophoto.net/photo-thermopolium-de-vetutius--placidus-199-1833.htm Au fond, on trouve une fresque qui représente un autel où l’on voit Mercure, dieu des commerçants, et Dionysos, dieu de la vigne et du vin, qui protègent la boutique et la maison du propriétaire.

E. La fullonica - exemple de celle dite de Stephanus

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Fullonica_of_Stephanus,_Pompeii_05.jpg

Le travail des foulons consistait aussi bien à préparer la laine pour en faire du tissu qu'à nettoyer les vêtements déjà portés. C'est pourquoi les fullones étaient aussi appelés lavatores, lotores ou lutores.

Les foulons déposaient près de leur teinturerie un vase dans lequel les gens urinaient. L’urine était ensuite utilisée pour dégraisser les pièces de tissu.

En entrant dans la pièce correspondant à l’atrium, on s'aperçoit que le toit, au lieu d’être un compluvium aux pentes inclinées pour collecter l’eau de pluie qui devrait tomber dans l’impluvium, est plat et sert de terrasse pour faire sécher les tissus. Dans l’atrium se trouve un bassin destiné à faire tremper les étoffes. Plus loin, dans le péristyle, on peut encore voir trois autres bassins en maçonnerie communiquant entre eux. A proximité se trouvent cinq autres baignoires dans lesquelles les tissus étaient foulés.

Petite histoire : l’empereur Vespasien décida un jour de taxer l’urine recueillie par les foulons. Comme son fils Titus lui reprochait un jour l’objet même de l’impôt, l’empereur Vespasien mit sous le nez de Titus l’argent provenant des premières taxes en lui demandant si l’odeur lui était désagréable. Titus dit non et Vespasien ajouta alors, selon l’historien Suétone : « Atquit, inquit, e lotio est. » (Et pourtant, il provient de l’urine !). Selon d’autres auteurs, il aurait dit : « Non olet » (Cela ne sent rien !). Aujourd’hui encore, on utilise l’expression « l’argent n’a pas d’odeur ». Et le nom de l’empereur Vespasien fut également utilisé au féminin pour désigner des urinoirs publics, les vespasiennes ;-)

Ci-dessous, fullonica de Stephanus : https://farm6.static.flickr.com/5306/5616565836_808102633e.jpg