Hercule Farnèse, par Antonin et Mateusz

INTRODUCTION

Nous avons choisi de vous présenter l’Hercule Farnèse (ou Hercule au repos).

C’est un type statuaire dont l'original est une sculpture grecque antique attribuée à Lysippe (IVe siècle av. J.-C.).

Hercule y est représenté reposant sur sa massue recouverte en partie de la peau du lion de Némée, et il tient à la main dans son dos les pommes du jardin des Hespérides, qu'il vient juste de cueillir.

L’original, en bronze, a été perdu mais il existe de nombreuses copies en marbre et des fontes en bronze ont été exécutées, quelques-unes à l'époque antique, puis de nombreuses à partir du XVIIIe siècle.

L’objet de notre exposé est une copie du IIIe siècle apr. J.-C., signée par Glycon d’Athènes. Elle a été découverte en 1546 dans les ruines des thermes de Caracalla, empereur romain de 211 à 217. Elle est entrée dans la collection Farnèse (la famille Farnèse est une ancienne famille ducale souveraine d'Italie) et elle est aujourd'hui conservée au musée archéologique national de Naples.

I. Rappels sur Hercule et ses travaux

A. Qui est Hercule ?

C’est le fils de Zeus et d’une simple mortelle, Alcmène. Héraklès (appelé Hercule chez les Romains) est le héros le plus populaire de la mythologie.

Alcmène vivait à Thèbes avec son mari Amphitryon. Zeus (Jupiter, chez les Romains) désirait d’elle un fils, car il la considérait comme la plus parfaite des mortelles. Pour la séduire, il profita d’une absence d’Amphitryon, parti en guerre, et se rendit chez la jeune femme en prenant l’apparence de son époux. Alcmène, certaine qu’il s’agissait de son mari, passa la nuit avec Zeus et par la suite, mit au monde un enfant.

Dès le lendemain de sa nuit avec Zeus, Alcmène vit son mari Amphitryon revenir. Zeus lui-même lui expliqua la situation et le mari trompé accepta de devenir le père nourricier du futur héros. Zeus promit que cet enfant allait connaître un destin exceptionnel. Amphitryon fit cependant lui aussi un enfant à sa femme et Alcmène accoucha de jumeaux.

Tout allait pour le mieux, et Zeus racontait partout dans l’Olympe qu’un futur roi très puissant et ami des dieux allait naître dans la famille de Persée (dont fait partie Amphitryon). Mais la femme de Zeus, Héra (Junon, chez les Romains) était très jalouse et voulut se venger. Elle retarda la naissance des fils d’Alcmène et fit naître avant eux leur cousin Eurysthée, qui devint ainsi le « roi » dont Zeus avait prédit la naissance. Dès leur naissance, donc, Alcide (le futur Héraklès) et son jumeau se trouvèrent soumis à l’autorité d’Eurysthée. Héra ne se contenta pas de déranger les plans de Zeus. Lorsque les jumeaux eurent huit mois, elle mit dans leur berceau deux énormes serpents, mais Héraklès, annonçant déjà sa future réputation de force, les étrangla.

Très vite, la force d’Alcide, le futur Héraklès, étonna son entourage.

Pour échapper aux persécutions d’Héra, Alcide allait accomplir des exploits extraordinaires. On le surnomma donc Héraklès, c'est-à-dire « à la gloire d’Héra ».

Héraklès épousa la fille du roi Créon, et tout allait bien pour lui. Mais Héra, toujours jalouse provoqua chez lui un accès de folie furieuse, et Héraklès massacra sa femme et ses trois enfants. Rongé par le remords, il partit à Delphes consulter l’oracle. La Pythie (prêtresse de l'oracle de Delphes) lui ordonna de se mettre au service de son cousin Eurysthée qui, au nom d’Héra, le soumettrait à des épreuves qui lui feraient expier ses crimes. C’est ainsi que, poursuivi par la haine d’Héra, Héraklès dut accomplir ses fameux douze « Travaux ».

B. Les douze travaux d’Hercule (Héraklès).

Les 12 travaux d'Héraclès sont les exploits exécutés par Héraklès, Hercule chez les Romains, sur ordre d'Eurysthée. Il s'agit d'un élément essentiel de la mythologie grecque.

Noua allons rappeler le premier et le onzième de ces douze travaux : le Lion de Némée et les Pommes d’Or du Jardin des Hespérides, puisqu’ils sont en lien direct avec l’œuvre que nous avons étudiée.

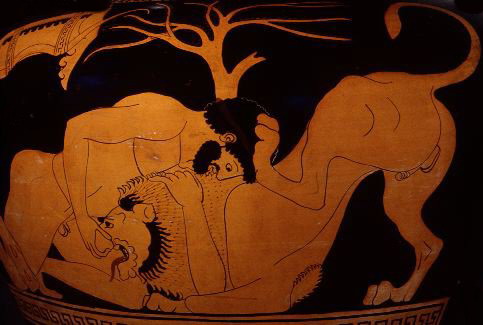

En effet, la sculpture représente Héraklès s’appuyant sur sa massue qui est recouverte en partie de la peau du lion qu’il a étranglé avant de le dépouiller de sa peau et de s’en revêtir (1er travail).

Il a dans la main droite qu’il tient dans son dos les pommes du jardin des Hespérides qu’il vient juste de cueillir.

http://p9.storage.canalblog.com/98/02/854787/64808554.jpg

http://p9.storage.canalblog.com/98/02/854787/64808554.jpg

a) Le lion de Némée, premier des douze travaux

Un lion invincible et gigantesque terrorisait les habitants. Il était le fils de Sélénè la déesse de la lune. Eurysthée demanda à Héraklès de le tuer. Pour le vaincre, il essaya d'abord de lui envoyer des flèches mais la peau du lion était la meilleure des cuirasses que l'on pouvait imaginer. Aucune flèche ne réussissait à lui faire la moindre égratignure. L'animal prit quand même peur et s'enfuit dans sa grotte. Or, celle-ci avait deux entrées. Héraklès en boucha une et entra par l'autre. Il avança dans la grotte et frappa le monstre de sa massue, qui, sous le choc, se cassa en deux. Grâce à la dureté de sa peau, le lion fut simplement sonné alors qu'il aurait du être décapité. Héraklès, profitant de son avantage, serra le cou de l'animal pour l'étrangler. Après quoi, il dépouilla l'animal de sa peau et la mit sur son dos, lui faisant une superbe cuirasse qui le rendait à son tour invincible.

Ci-dessous, Héraklès étouffant le lion de Némée. Museo della Civiltà Romana (Rome)

b) Les pommes d’or (du jardin) des Hespérides, onzième des douze travaux

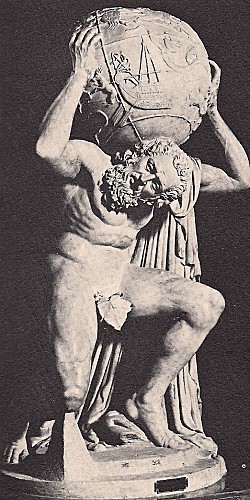

Héraklès dut ensuite rapporter les pommes d'or des Hespérides. Sur le conseil de Nérée, le Dieu marin, il demanda à Atlas, le père des Hespérides, d'aller cueillir les pommes à sa place pendant qu'il le remplacerait pour soutenir la voûte céleste. Quand Atlas revint avec les pommes, il ne voulait pas reprendre la voûte céleste. Héraklès prétexta donc qu'il voulait mettre un coussin sur ses épaules pour que le supplice soit plus supportable. Atlas reprit donc le fardeau en attendant qu'Héraklès soit prêt. Mais Héraklès prit la fuite avec les pommes !

Ci-dessous, Atlas tenant le ciel sur ses épaules, sculpture romaine. Musée Archéologique National Naples, http://ekladata.com/1TtZ3IoQZy5-EumCniRujpE_sNk.jpg

II. Ce qu'il faut savoir sur l'Hercule Farnèse

A. Carte d’identité de l’œuvre

http://lewebpedagogique.com/girolca/files/2013/04/hercule-farn.jpg

Dimension : 3,17 m de hauteur. C’est une très grande statue travaillée en ronde-bosse (on peut tourner autour).

Matériau : marbre.

Qui est son auteur ? On connaît le nom du copiste, d’origine athénienne : Glycon l’Athénien, comme le montre une inscription en grec :  : "Glycon l'Athénien a fait cette statue".

: "Glycon l'Athénien a fait cette statue".

Lieu de conservation : Musée archéologique national de Naples. La statue a été exposée jusqu'en 1787 dans la cour du Palais Farnèse à Rome, d’où son nom.

Epoque à laquelle la statue a été conçue : cette sculpture d'Hercule date du début du IIIe siècle après J.-C.

Est-ce un original ou une copie ? C’est une copie romaine faite à partir d'une oeuvre de Lysippe de Sycione, un bronze grec du IVe siècle avant J.-C. Lysippe était le sculpteur officiel de la cour d'Alexandre le Grand. Il a introduit le réalisme dans l'art et le fait qu'on puisse observer la statue de toutes parts (c’est la technique de la ronde-bosse), et non seulement de face comme les oeuvres de Phidias.

L’original grec en bronze a été agrandi par le copiste, Glycon l'Athénien.

Où cette statue a-t-elle été découverte ? A Rome dans les Thermes de Caracalla (188-217), empereur romain de 211 à 217. Elle a échappé aux pillages d’œuvres d'art organisés par Napoléon.

Le sujet de l’œuvre : Hercule, héros et demi-dieu romain, qui symbolise la Force. Il est représenté au repos, appuyé sur sa massue, sur laquelle est posée la peau du lion de Némée : au cours du premier des 12 travaux, il a tué ce fauve invulnérable en l'étouffant, l'a dépouillé de sa peau à l'aide de ses griffes et s'en est revêtu. Ici il vient d'accomplir le onzième des douze travaux : la cueillette des pommes d'or du jardin des Hespérides, après avoir tué le dragon qui les gardait.

B. L’Hercule Farnèse dans le contexte historique

Jusqu’au IVème siècle après J.-C., la Grèce vit ce qu’on a appelé la « Période Romaine ».

Elle faisait donc partie de l’Empire Romain d’Orient, c’était même la province orientale clé de l’Empire romain et la culture romaine fut fortement influencée par les Grecs (culture gréco-romaine). Ces deux peuples, en dépit de leurs différences, partageaient des valeurs communes comme la valorisation du savoir, l’amour des lettres, des arts et des sciences.

C. L’œuvre

Les principales statues grecques étaient en bronze (et non en pierre) : beaucoup ont disparu, fondues par les barbares et même les Romains pour faire des pièces en bronze. Dans la Grèce antique, les statues n'étaient pas posées sur un piédestal : elles étaient à hauteur d'homme à même le sol, séparées de celui-ci par une simple base de pierre chargée de protéger contre l'humidité. On pouvait donc en faire le tour et observer chacun de leur détail de près. Les sujets représentés étaient quasiment exclusivement des dieux (rôle religieux de la sculpture), des héros ou encore des vainqueurs au combat. Seuls des dieux pouvaient être d'ailleurs représentés nus. Les statues étaient remarquablement bien proportionnées et très précises (au millimètre près) : les muscles, les veines, la fidélité de reproduction de l'anatomie montrent bien les connaissances grecques en médecine et en anatomie.

Cette statue colossale qu’est l’Hercule Farnèse a donc été réalisée par l’Athénien Glycon qui s’est largement inspiré en l’agrandissant d’un original grec en bronze de la fin du IVe siècle av. J.-C., du sculpteur grec Lysippe de Sicyone, aujourd’hui perdue. Glycon a d’ailleurs signé son œuvre par ces mots : , c'est-à-dire « Glycon l'Athénien a fait cette statue ».

Cette statue monumentale est en marbre, elle est travaillée en ronde-bosse, c'est-à-dire qu’on peut tourner autour.

On reconnaît Héraklès grâce à sa musculature extraordinaire, mais aussi parce qu’il est revêtu de la peau du lion de Némée et qu’il se repose sur sa massue. Il est rare de voir Héraklès au repos, il est souvent représenté en train d’effectuer l’un des douze travaux qui lui ont été imposés par Héra. La main derrière son dos contient des pommes, on en déduit donc qu’il vient tout juste de terminer le onzième de ses travaux qui était de récupérer les pommes d'or des Hespérides, cadeaux de noce destiné à Héra et conservées dans un jardin aux confins du monde.

On ne découvrit d’abord que le torse de la statue et le pape Paul III (Alexandre Farnèse, Alessandro Farnese en italien) chargea Michel-Ange de remplacer les jambes qui manquaient. Mais dès que Michel-Ange eut terminé son modèle en terre cuite, il le brisa à coups de marteau en disant qu’il ne voulait pas ajouter un seul doigt à une telle statue. Ce fut donc un autre sculpteur, Guglielmo Della Porta qui restaura l’œuvre de Glycon en lui fabriquant des jambes. Un peu plus tard, les jambes furent retrouvées dans un puits, et le roi de Naples put ainsi compléter la statue.

Michel-Ange proposa d’ailleurs de conserver les jambes réalisées par Della Porta afin de montrer comment les artistes modernes peuvent se comparer aux anciens.

L’histoire témoigne bien de l’importance et de la beauté de cette statue.

D. Une œuvre qui en a inspiré beaucoup d'autres

Il existe de nombreuses copies de par le monde, dont celles-ci :

- une copie antique en bronze (en réduction 42,5 cm) découverte à Foligno (province de Pérouse) et exposée au Musée du Louvre. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Hercules_Farnese_type_Louvre_Br652.jpg/220px-Hercules_Farnese_type_Louvre_Br652.jpg

- une copie en marbre réalisée par Giovanni Comino à Rome de 1670 à 1672 et installée au parc de Sceaux en 1686 puis au jardin des Tuileries de 1793 à 2010, elle est ensuite revenue à Sceaux, un moulage reste aux Tuileries, à la place de l’original. http://www.paristoric.com/images/iconographie/Arrond-01/paris_1_statue_hercule_farnese.jpg

![]()

• une copie en marbre, exécutée de 1684 à 1686 par Jean Cornu pour les jardins du château de Versailles.

- L’Hercule Farnèse fascine aujourd’hui encore, puisqu’en 2012, un artiste contemporain, Jeff Koons (considéré comme le maître incontestable du kitsch) en a réalisé une copie en plâtre de synthèse ultra-blanc dans son atelier de Chelsea. Ce moulage est exposé à la Galerie David Zwimer de New-York. http://ruedesimmeublesindustriels.tumblr.com/post/113988298496/les-%C3%A9poques-se-succ%C3%A8dent-et-retravaillent-la

http://blogs.artinfo.com/lacmonfire/files/2014/03/Farnese.jpg

Conclusion

La sculpture est l'aspect le plus connu de l'art grec antique ; elle exprime le beau idéal et la perfection plastique. Elle est de loin la forme la plus importante d'art parvenu de la Grèce antique jusqu'à nous ; même si seuls quelques vestiges restent. La sculpture grecque, souvent sous forme de copies romaines, a beaucoup influencé la Renaissance italienne et est resté le modèle classique de la culture européenne jusqu'à la fin du XIXe siècle.

L’art de la sculpture grecque témoigne d’une recherche perpétuelle de l’harmonie et les proportions idéales des corps.

A Rome, l’art de la statuaire grec était considéré comme un modèle de référence, et on répertoriait les œuvres des grands artistes, que l'on faisait copier.

Les premières représentations d’Héraklès apparaissent dans les régions de la Grèce antique, celles qui ont vu naître sa légende. Tout au long de l’Histoire, le personnage d’Héraklès a suscité d’innombrables représentations sur de nombreux supports (céramique, sculpture, peinture, dessin ou même le cinéma). Les aventures d’Héraklès ont largement favorisé la multitude et la diversité des images qui le mettent en scène pour immortaliser l’un des héros les plus célèbres de l’humanité.

Héraklès Farnèse (du nom de la puissante famille italienne) réalisé par Glycon au IIIème siècle ap. J.-C. qui s’inspira d’un modèle de Lysippe, est un chef-d’œuvre de l’art hellénistique.

Aujourd’hui, la figure d’Héraklès continue à fasciner les artistes et notamment les peintres modernes, comme Jeff Koons, notamment.

Nos sources

Bibliographie

- Dictionnaire de la Mythologie, Odile Gandon

- Les plus belles légendes de la mythologie, Editions Nathan

- Hercule, Thésée et autres légendes grecques, Daniel Royo

- La mythologie, Edith Hamilton

- 100 chefs d’œuvres de la sculpture grecque, Alain Pasquier

Liens web

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 31 autres membres