Exposés

La Panthéon - par Kilian, Matthias et Stéphane

I) SA CONSTRUCTION

A) Sa carte d'identité

Nom : Panthéon

Etymologie : le mot « Panthéon » est formé à partir de deux mots grecs anciens : πᾶν (pãn) qui signifie « tout » et θεός (theos) qui signifie « dieu ».

Date : construit en 25 av. J.-C.

Lieu : au centre de Rome, sur le Champ de Mars, entre les Thermes d'Agrippa et les Thermes de Néron.

Commanditaire : Agrippa

B) Une prouesse architecturale

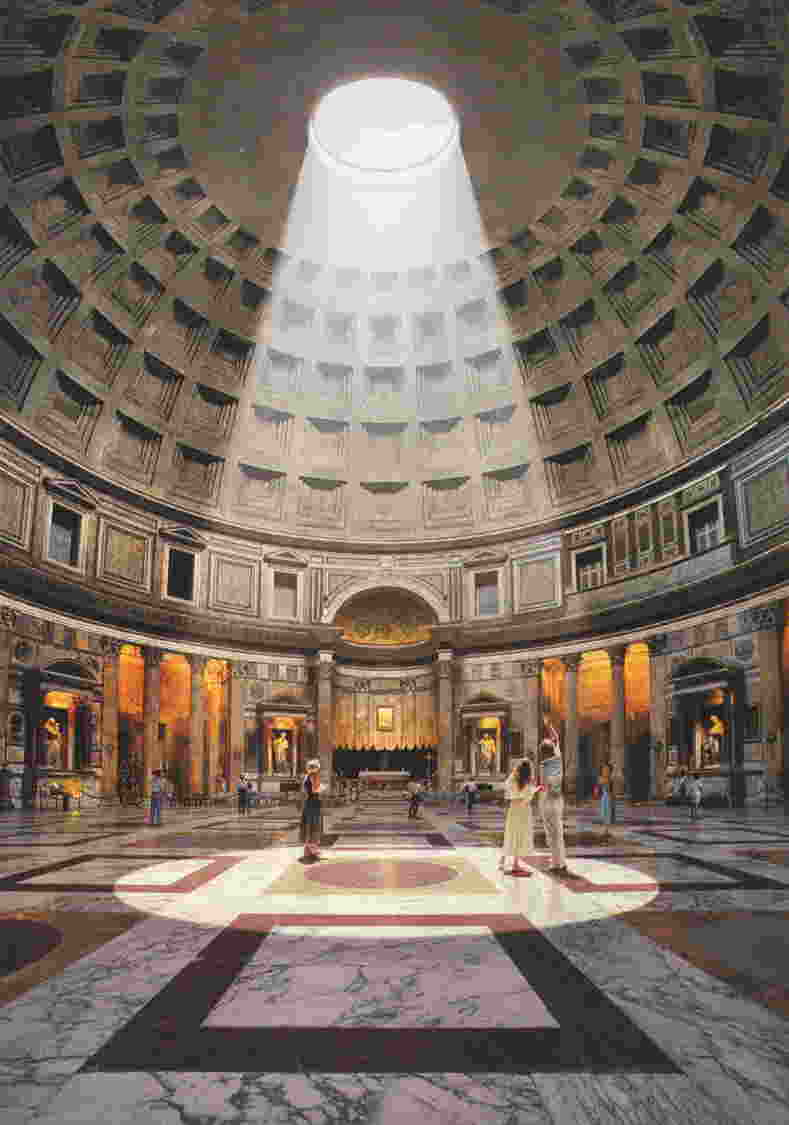

Le Panthéon est une merveille architecturale qui comprend deux parties : le pronaos et la grande salle.

Le pronaos* (en grec, le pronaos désigne la partie antérieure des temples anciens) constitue la façade et donne sur la place ; il est composé de 16 colonnes monolithiques (= formées d'une seule pierre) de granit de près de 13 mètres de haut. Chaque colonne pèse environ 70 tonnes.

La grande salle est la pièce centrale du Panthéon : elle possède une grande coupole ouverte à l'air libre ; au sommet, l'ouverture circulaire a 9 mètres de diamètre ! La hauteur totale du Panthéon, en haut de la coupole, est de 43 mètres.

II. SON ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

A) Dans l'Antiquité.

Temple dédié à l'ensemble des dieux de l'Antiquité, à Mars et à Vénus.

Le Panthéon est comme son nom l'indique un édifice dédié à tous les dieux de la mythologie romaine. Le premier bâtiment a été construit par Agrippa en 25 avant JC. Il est détruit entièrement par un incendie en 80 après JC, l'Empereur Hadrien le fait reconstruire entre 118 et 125.

B) Après la chute de l'empire romain d'Occident.

Après sa reconstruction entre 118 et 125, il est à nouveau endommagé lors des incursions des Barbares dans Rome au Vème siècle. Au VIème siècle, l'empereur Byzantin Phocas en fait cadeau au Pape Boniface IV qui y établit une église.

Le Panthéon est donc une église chrétienne vouée à Sainte-Marie-aux-Martyrs à partir de 609.

C) Après et pendant la Renaissance.

Pendant la Renaissance et encore aujourd’hui, le Panthéon est utilisé comme tombeau pour de grands personnages. On y trouve ainsi le tombeau du grand peintre Raphaël (1483-1520).

Il y a aussi deux rois d’Italie : Victor Emmanuel II (mort en 1878) et Umberto Ier (mort en 1900), ainsi que son épouse la reine Marguerite de Savoie (morte en 1926) et d’autres grands personnages.

Aujourd’hui, sa fonction d’usage n'a pas changé : le Panthéon sert toujours d’église, où l’on célèbre encore des messes et des mariages. Il est à ce titre fermé aux visiteurs durant les cérémonies liturgiques.

Graffiti de Pompéi - par Sullivan

En raison des conditions particulières de sa destruction, la région de Pompéi a conservé un nombre considérable d'inscriptions latines, que l'on étudie en faisant ce qu'on appelle de l'épigraphie. À la différence de bien d'autres sites antiques où beaucoup d'inscriptions ont été perdues, brisées ou déplacées, Pompéi offre un instantané de la présence de l'écriture monumentale dans la ville.

I. Comment les Romains faisaient-ils les graffiti ?

A. Gravure

On a retrouvé beaucoup de graffiti gravés dans les murs de Pompéi.

B. Peinture

Certains graffiti étaient également peints. Les Romains utilisaient principalement le noir et le rouge. Le noir était fait avec du charbon et de la fumée des aliments en train de cuire. Le rouge était fait avec du sinabre (sulfure de mercure)

II. Pourquoi écrire sur les murs ?

A. Pourquoi écrire sur les murs et pas sur du papier ?

Ils s'exprimaient ainsi pour que leurs concitoyens puissent lire ce qu'ils avaient à dire, car la majorité de la population savait lire à l'époque romaine. De plus, à ce moment-là, le papier n'existait pas et les supports d'écriture, comme le papyrus, étaient rares ou coûtaient cher ; on écrivait donc sur des tablettes de cire et l'on effaçait régulièrement ce qui était noté. Écrire sur les murs permettait donc de faire subsister un peu plus longuement ce qui y était écrit.

B. Écrire pour dire quoi ?

Les Romains écrivaient sur les murs pour les élections électorales, pour les courses, pour ne pas oublier ce qu'une personne leur devait, pour annoncer des représentations de spectacles qui étaient très réputés, mais aussi pour les petites annonces. Il y avait aussi des graffitis plus personnels comme des règlements de comptes, des insultes ou même des graffitis sexuels.

Conclusion

Les citoyens de Pompéi qui, pour la plupart, étaient alphabétisés, s'exprimaient en gravant ou en peignant sur les murs de la ville. Ils faisaient des élections électorales, les courses, les règlements de comptes, les spectacles et d'autres plus personnels. Plus généralement, il faut savoir que l'écriture jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne des cités romaines qui pratiquaient abondamment la gravure monumentale sur pierre, pour honorer les dieux, les notables, commémorer des circonstances particulières (constructions, etc.) ou conserver la mémoire des défunts.

Le théâtre et l'odéon de Pompéi - par Anaëlle et Elisa

I) Le Théâtre de Pompéi

A) L'importance du théâtre à Rome.

Le théâtre est un des loisirs préférés des Romains. Les types de spectacles représentés étaient très variés :

- l'atellane est une courte farce, improvisée par des acteurs portant un masque et incarnant des personnages de convention et des êtres monstrueux empruntés à la vie quotidienne. Les rôles fixes étaient joués par quatre personnages masqués nommés :

- Maccus (le niais)

- Bucco (le glouton)

- Pappus (le vieil avare)

- Dossennus (le bossu malicieux)

À ces quatre masques anthropomorphes (de forme humaine) s'ajoutaient un cinquième : Kikirrus, au masque de coq, qui se rapproche du traditionnel polichinelle napolitain. Par ses caractéristiques (improvisations, personnages masqués), l’atellane fait figure d’ébauche de la commedia dell’arte.

- le mime est un spectacle de danse, qui met en scène des sujets légers, voire grossiers ; c'est le seul spectacle où jouent des actrices, souvent associées à des prostituées. Il ne faut pas confondre le mime dans le monde antique avec le mime au sens moderne, qui désigne un spectacle où les rôles sont uniquement gestuels, sans paroles et avec un accompagnement musical.

- la pantomime est un spectacle typiquement romain, qui parodie des légendes mythologiques, souvent tragiques. Elle succéda au mime où un acteur-danseur unique (le pantomimus) mimait une histoire dans un spectacle sans paroles.

- la fabula (en latin, fabula signifie « récit fictif », « pièce de théâtre ») est un genre théâtral divisé en plusieurs catégories, aussi bien comiques que tragiques.

- la fabula cothurnata ou fabula crepidata est une tragédie latine de sujet grec.

- la fabula palliata est l'adaptation d'une comédie grecque ou « pièce en costumes grecs » ; les acteurs portaient le pallium (manteau grec,ou tout vêtement ample) et non la toge.

- la fabula palliata est l'adaptation d'une comédie grecque ou « pièce en costumes grecs » les acteurs portaient le pallium (manteau grec,ou tout vêtement ample) et non la toge.

- la fabula praetexta est une pièce sérieuse sur un sujet historique romain. Elle est appelée ainsi parce que les héros étaient des magistrats romains, revêtus de leur toga praetexta, toge bordée d'une bande de pourpre. Le sujet s’inspirait de l'histoire nationale, par exemple la prise d'une ville. Les héros de la tragédie prétexte étaient considérés comme des demi-dieux, comme dans le théâtre grec.

- la fabula togata (vêtu d'une toge), ou « pièce en costumes romains » est une comédie latine à thème indigène concernant le bas de l'échelle sociale à Rome.

B) Le théâtre de Pompéi

On construisit le grand théâtre, destiné aux spectacles de plein air, en exploitant la cavité naturelle de la colline selon une conception héritée des modèles hellénistiques comme en témoignent la vaste cour à portique qui s'étend derrière l'édifice scénique et la proximité d'un théâtre couvert, l'Odéon.

a) Histoire de sa construction

Il s’agit d’un merveilleux exemple de théâtre romain construit au IIe siècle av. J.-C.et dont la scène fut par la suite transformée. Sa typologie se réfère à celle des théâtres grecs dans la mesure où son architecture s’adapte à la forme naturelle du terrain. Il a été agrandi à l’époque d’Auguste par les duumvirs Marcus Holconius Rufus et Marcus Holconius Celer. À l’occasion de spectacles, il pouvait être couvert par un velarium (toile tendue), mais il ne possédait pas d’équipements stables comme l’Odéon. Sa capacité pouvait atteindre les 5 000 places. On y jouait des comédies et des tragédies.

Une particularité de ce théâtre était le fond dont la scène pouvait bénéficier : de ce fait, la vue s’étendait sur la splendide couronne de montagnes situées à l’arrière-plan de Pompéi. Dans la partie sud du théâtre, une colonnade était destinée à accueillir les spectateurs durant les entractes ou au terme de représentations.

b) Architecture et décoration

Le théâtre de Pompéi correspond au schéma traditionnel des théâtres romains.

Restes du grand théâtre de Pompéi aujourd'hui - Tentative de reconstitution ( http://ciaociaoitalia.hautetfort.com/media/01/00/1453323994.jpg)

Des éléments qui le constituaient, il ne reste aujourd'hui que les gradins inférieurs (ima cavea), destinés aux personnages les plus importants de la ville. Ils sont recouverts de dalles de marbre. On aperçoit aussi une petite partie de la zone moyenne de la cavea (media cavea, gradins du milieu), ainsi que les vestiges de la scène romaine typique avec niches et édicules, restaurée après le tremblement de terre de 62. Trois portes permettaient aux acteurs de passer à l’arrière, dans le postscaenium utilisé comme vestiaire. Des restes de bassins retrouvés au cours de tentatives de fouilles au-dessous du niveau de l’orchestre qui, contrairement à l’ancien usage grec, n’était pas utilisé pour les représentations scéniques, prouvent l’utilisation de jeux d’eau, particulièrement répandus dans le monde romain.

Au moment de l’éruption du Vésuve, les réparations du tremblement de terre de 62 ap. J.-C. n’étaient pas encore achevées et les gradins, de même qu'une grande partie de la scène, n’étaient pas reconstruits.

II) L'ODEON

L'odéon, du grec : ᾠδεῖον (ōideîon) était un édifice destiné à des concours musicaux.

Placé, suivant la prescription de Vitruve, dans le voisinage et à gauche du Grand Théâtre, l'Odéon était un édifice couvert. Le toit était fondamental pour l’acoustique de l’édifice ; la présence de cet élément, avec d’autres caractéristiques architecturales, a permis d’identifier l’édifice comme étant un odéon destiné aux représentations musicales, aux répétitions dramatiques, aux concours poétiques et probablement aussi aux spectacles d'hiver ; celui de Pompéi, reconnu pour la première fois le 23 mars 1769, ne fut déblayé que de 1793 à 1796 ; il pouvait contenir quinze cents spectateurs. Sur le mur qui le séparait du Grand Théâtre, on découvrit le 13 mai 17698 une inscription qui a été remplacée par une copie, et qui fut trouvée répétée de l'autre côté de l'Odéon, le 29 août 1794 :

C. QVINCTIVS C. F. VALG.

M. PORCIVS M. F.

DVO VIII. DEC. DECR.

THEATRVM TECTVM

FAC. LOCAB. EIDEMQVE PROBARVNT.

qui signifie : "C. Quinctius Valgus, fils de Caius, et M. Porcius, fils de Marcus, duumvirs, ont fait faire le théâtre couvert par décret des décurions, et ceux-ci ont approuvé à ce travail."

L'Odéon, petit théâtre couvert, était sûrement, d'après sa taille, réservé à un public raffiné. Les spectacles que l'on pouvait y voir étaient principalement des jeux de mimes ainsi que des concerts. Il pouvait contenir 1500 spectateurs.

L'Odéon est bâti en tuf de Nocera, mais les escaliers qui séparent les gradins avaient été faits de lave très dure du Vésuve afin de présenter plus de solidité. Circonscrits dans un espace rectangulaire, les gradins ne purent avoir leur entier développement, et la moitié inférieure seule forme le demi-cercle complet, l'autre moitié est interrompue par la muraille à chaque extrémité. Les places réservées de l'ima cavea ne se composent que des quatre premiers gradins plus larges que les autres, auxquels on arrivait directement par l'orchestre. Au-dessus de cette cavea règne un large passage, une précinction qui n'en est séparée que par un petit mur qui sert de dossier au quatrième gradin, et se termine à chaque extrémité par une griffe ailée. Plus haut, à chaque bout du premier gradin de la seconde cavea, est une figure agenouillée qui porte un candélabre, un vase ou quelque autre ornement.

La seconde cavea était composée de dix-sept gradins formés de blocs de lave comme la première, mais ayant à leur bord une corniche et sur leur plat un emplacement pour les pieds du spectateur du gradin supérieur, disposition particulière que l'on retrouve à l'amphithéâtre. Cette cavea est divisée par six escaliers répondant à autant de vomitoires placés au-dessus du dernier gradin et ouvrant sur un corridor auquel on parvenait par un double escalier. L'entrée de cet escalier se trouve dans un vaste passage qui, partant de la rue des Théâtres, desservait également le Grand Théâtre.

Aux côtés de la scène, et au-dessus de deux vomitoires conduisant à l'orchestre, sont les deux podium ayant derrière eux quatre gradins. On arrivait à chacun des podium par un petit escalier particulier ouvrant sur la scène. Le pavé de l'orchestre, composé des marbres les plus précieux, fait contraste avec la construction généralement peu soignée et en matériaux grossiers du reste de l'édifice.

L’Artémis Polymastos - par Eva et Charlotte

I. Artémis : de la déesse grecque à celle d’Ephèse.

1. Qui est Artémis ?

Artémis ou Ἄρτεμις en grec est la déesse de la chasse et une grande divinité du panthéon grec. Fille de Zeus et de Léto, elle est aussi la sœur jumelle d’Apollon. Elle est née le sixième jour du mois Thargélion (le onzième jour du calendrier grec ), un jour avant son frère. Etant née la première, elle aurait assisté à la naissance de son frère et à partir de ce moment, elle crut que les Moires (divinités du destin) l’avaient choisie pour être la déesse des accouchements, ce qui explique qu’elle assiste aux accouchements avec Ilithye (déesse des accouchements, des parturientes = des femmes qui accouchent et de la maternité).

2. Artémis à Éphèse ?

A Éphèse (en Turquie actuelle) se trouve le temple d'Artémis qu'on appelle « la Diane d'Ephèse », Diane étant le nom d'Artémis en latin. Dans l'Antiquité, ce temple faisait partie d'un des sanctuaires d'Artémis les plus importants et il était considéré comme une des 7 merveilles du monde. Il a été construit en 560 av. J.C. dans du marbre par Théodore de Samos, Chersiphron et Métagénès. Il a été redécouvert en 1869 après une expédition conduite par John Turtle Wood. Malheureusement aujourd'hui, il ne reste qu'une seule colonne du temple.

II. L'Artémis polymastos

1. La « polymastie » d’Artémis.

Les oves (ornements en relief en forme d'oeuf) sur le haut du corps de la statue ont beaucoup intrigué et donné lieu à de nombreuses hypothèses.

Leur grand nombre fait penser à une célébration de la fertilité. Les commentateurs modernes ont remarqué que ces "seins" ne faisaient pas partie de son anatomie. Ils sont souvent très bas, en dessous ou au niveau de la ceinture, et, surtout, ils semblent être au-dessus du vêtement. Les parties du corps sont toujours d'une couleur plus sombre que les ornements (en souvenir de la matière de la statue primitive, le ξόανον, xoanon). Or, les seins d'Artémis sont d'une teinte plus vive, donc traités comme une parure. Si ces protubérances ne sont pas naturelles, si elles ne font pas partie de l'anatomie d'Artémis, pourquoi penser obligatoirement qu'il s'agit de seins ? Pour certains, il s'agirait d'attributs mâles : des testicules de taureaux dont on sait que la déesse aimait la compagnie. Mais aucun texte ou aucun témoignage antique ne fait allusion à une théorie ou une explication.

2. Description de la statue : du ξόανον, xoanon, à l’Artémis polymastos.

http://www.cndp.fr/archive-musagora/merveilles/merveillesfr/temple-artemis/artemis-ephesienne.html

Qu'est ce que le ξόανον, « xoanon » ? C'est la première statue de la déesse. Le terme signifie "sculpture taillée dans le bois", le ξοΐς (xoïs) étant un ciseau à bois ou une serpe. Par la suite, on a créé des répliques en terre cuite, en pierre ou en bronze mais ces reproductions ont toujours gardé l'esprit de leur matière d'origine.

Ce qui a évolué, au cours des siècles, c'est l'ornementation. Au IVe siècle, d'après Xénophon, la statue était recouverte de feuilles d'or. De plus, elle a toujours été très riche en symboles : attributs animaliers classés dans les cases d'un quadrillage, oves portés en pendentifs, ...

A) Les pieds

La statue n’a pas de membres inférieurs (membres qui permet aux hommes de ce déplacer), elle est enveloppée de la taille aux pieds dans un fourreau jusqu’au sol.

B) Le fourreau

Le bas du corps est constitué d’un socle. Il apparaît comme une sorte de quadrillage : dans chaque case se trouvent un ou plusieurs animaux d’espèces différentes : sangliers, cerfs, fauves, taureaux… En général, les animaux identiques se retrouvent sur la même ligne. Les cases de ce quadrillage correspondent aux représentations des Artémis chasseresses.

C) Les bras

Ils sont à l'angle droit. Les deux humérus sont collés au corps alors que ses avants bras sont souvent manquants ; grâce à la position du coude, on peut dire qu’ils étaient à l’horizontale.

D) La tête

La déesse a souvent des boucles d’oreille et ses cheveux tombent sur ses épaules. Ici aussi, il y a beaucoup de représentations animales. Elle porte aussi une sorte de tiare, qui a la forme d’une couronne tourelée qui, sur certaines représentations, est surmontée d’un voile. La tiare peut sur quelques représentations être prolongée par un mat où se trouve un épervier.

E) Le cou et la poitrine

Le cou de la déesse est décoré d'un pendentif. Sur ce collier, on trouve généralement des crabes et des scorpions, qui peuvent correspondre à des signes du zodiaque. Il tombe très bas sur trois ou quatre rangées, jusqu'à sa ceinture, et font tomber sur le ventre d’Artémis les protubérances qui lui ont valu le nom de l’Artémis polymastos : « aux multiples seins ».

Conclusion :

La représentation d'Artémis polymastos est très étonnante. Elle est très différente des autres représentations de déesses, qui sont souvent présentées nues avec pour simples habits un bout de drap. L'Artémis polymastos est connue grâce à ses nombreux oves qui ont inspiré beaucoup de théories.

Les temples de Pompéi - par Amélie et Solène

I. Les temples de Pompéi

A) Leur architecture

1. Les matériaux de construction

Les grandes architectures romaines sont le plus souvent construites en béton romain, mais celui-ci n'est pas fait pour rester apparent, les Romains le recouvrent donc le plus souvent avec des matériaux tels que le marbre ou les pierres volcaniques.

Il faut également noter que les temples étaient très colorés : les murs étaient ornés de fresques, les colonnes étaient colorées, les statues peintes, …

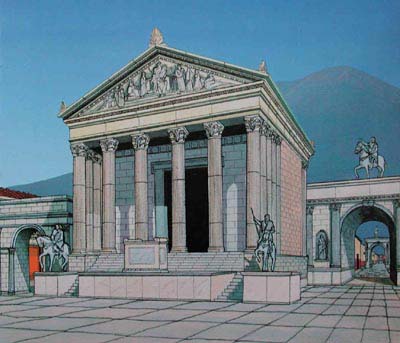

Une des reconstitutions possibles du temple de Vénus à Pompéi

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/71/d8/44/71d844d14cd254e7842c0bfec49ada2f.jpg

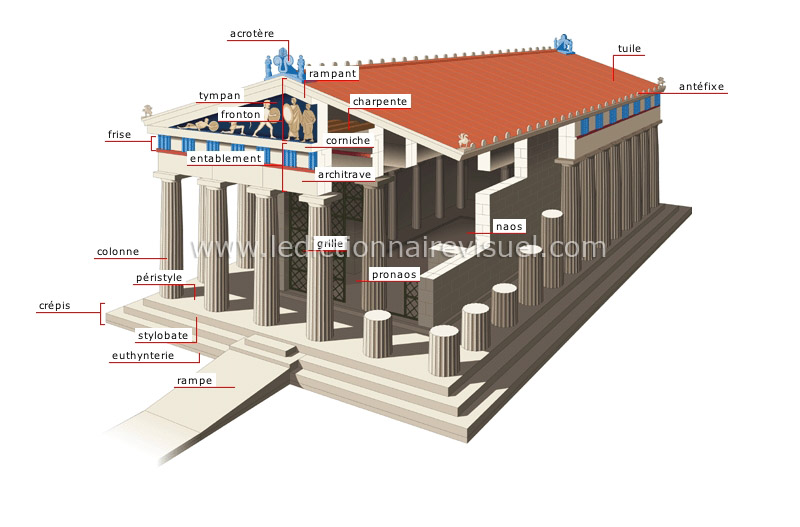

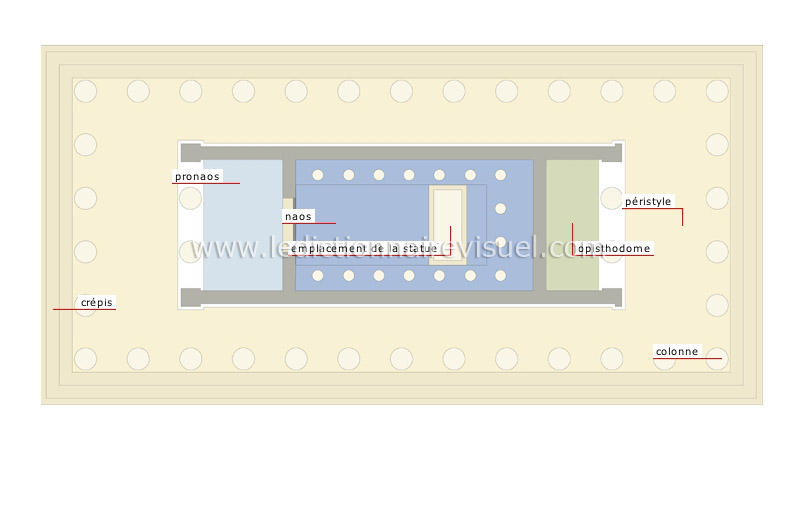

2. La disposition

Très souvent les temples romains ont une base rectangulaire, des colonnes qui retiennent la toiture et le fronton ; sur le tympan des temples (sur le fronton du côté de l'entrée), il y a très souvent des représentations du dieu auquel est consacré le temple.

Légende des parties d'un temple romain

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/arts-et-architecture/architecture/temple-grec/plan.php

B) Leur place dans Pompéi

1) Où sont-ils situés ?

La plupart des temples de Pompéi sont situés sur le forum (à l'intersection des deux rues principales).

2) A quoi servaient-ils ?

Les temples romains servaient à honorer les dieux de leur religion polythéiste ; à l'intérieur, on retrouvait souvent une grande statue du dieu qui était vénéré, ainsi que des statues apportées par des fidèles en guise d'offrandes. Les Romains allaient vers ces temples pour vénérer le dieu en question et demander quelque chose en échange d'une offrande (statuette, sacrifice d'animaux). Dans le cas de la déesse Diane par exemple, la déesse de la chasse, on pouvait lui demander que la chasse soit bonne. Les Romains priaient debout, la tête couverte d'un pan de la toge, et tournés vers le temple, car ils ne pouvaient pas y entrer. Seuls les prêtres pouvaient pénétrer à l'intérieur de la cella.

II) Les principaux temples de Pompéi

Nous verrons qu'il existait de nombreux temples à Pompéi, en l'honneur des principaux dieux romains, certes, comme Jupiter ou Apollon, mais aussi en l'honneur de la famille impériale – car la plupart des empereurs romains furent divinisés après leur mort – et même en l'honneur de divinités étrangères, comme Isis.

A) Temple de Jupiter

Reconstitution à gauche - Maintenant à droite

Au nord du forum, ce temple était sans doute celui de Jupiter, puisqu'on a retrouvé au cours des fouilles de ce temple, une tête colossale de ce dieu avec les cheveux et la barbe légèrement colorés en rouge. Ce temple était sans doute en plein travaux au moment de l'éruption du Vésuve, car il avait subi des dégâts lors du tremblement de terre de 63.

Jupiter ou Zeus chez les Grecs est le roi des dieux olympiens. C'est donc le plus important et beaucoup de temples lui sont dédiés dans les villes romaines. Il est fils de Saturne, marié à Junon avec qui il a eu Vulcain, Mars, etc. Il a eu d'autres enfants suite à ses liaisons avec de nombreuses maitresses, dont le célèbre Hercule. Il est considéré comme le bienfaiteur de la cité.

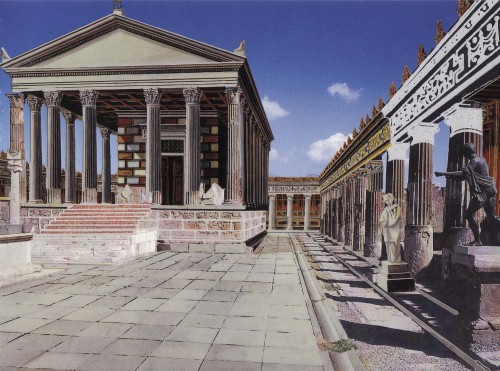

2.Temple d' Apollon

Reconstitution à gauche - Maintenant à droite

Ce temple avait dû lui aussi subir des dégâts lors du tremblement de terre de 63. Il se trouve à l'ouest du forum. Il date sans doute de la fin du IIe siècle avant J.-C. Devant les colonnes des portiques, on a trouvé quelques statues : à l'est, il y avait celle en bronze d'Apollon archer et à l'ouest, celle de sa soeur Diane (Artémis en grec).

Apollon est le fils de Jupiter et Léto (une des maîtresses de Jupiter ). Il est le dieu de l'art, de la lumière et de la divination. Diane est sa sœur jumelle. Il vit sur l'Olympe. On le reconnaît grâce à sa lyre, son arc et ses flèches. Sa mère était une titanide. Apollon est l'un des principaux dieux de la mythologie gréco-romaine et on le priait à Pompéi à partir du VIe siècle avant J.-C.

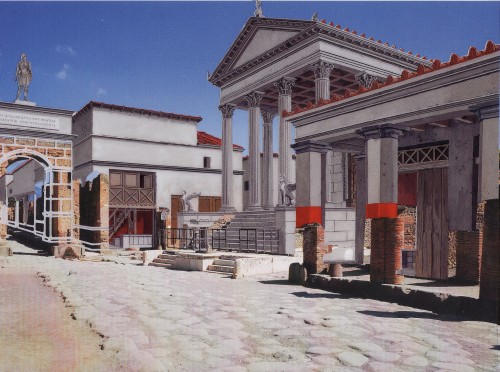

3. Temple de la Fortune Auguste

Reconstitution à gauche - Maintenant à droite

Le temple de la fortune Auguste a été construit au début du Ier siecle avant J-C sur l'initiative de Marcus Tullius, qui fonda le collège des ministres du culte impérial. Il a reçu successivement les statues de tous les empereurs, d'Auguste à Néron. Une inscription nous apprend que le terrain sur lequel il est édifié appartenait à Marcus Tullius lui-même.

Pendant l'Antiquité, il faut savoir que la famille impériale était très importante, à tel point que presque tous les empereurs ont été divinisés après leur mort, à commencer par le premier, Auguste. Celui-ci a en effet succédé à Jules César et a commencé à gouverner en 12 avant J-C.

4. Le temple d'Isis

Reconstitution à gauche - Maintenant à droite

Les cultes égyptiens sont très pratiqués dans le monde romain, à commencer par celui d'Isis. http://www.cndp.fr/archive-musagora/religion/religionfr/isisculte.htm

Son culte est tellement important que les Grecs et les Romains de l'Antiquité lui consacrent de nombreux temples notamment à Pompéi (voir ci dessus) ou encore à Délos, en Grèce.

Symbole de l'amour conjugal et maternel, elle est une déesse secourable, dont on attend réconfort et guérison. Déesse de la fertilité et de la fécondité, nourricière, c'est aussi la protectrice des marins. Magicienne puissante, elle fait des miracles.

C'est tout cela qui la fait surnommer la " déesse aux mille noms " : elle est la déesse qui est toutes les déesses à la fois. Son culte est aussi lié à l'espoir d'une vie dans l'au-delà. A travers les rites, les fidèles revivent la quête d'Isis et recherchent ainsi la vie éternelle.

En effet, selon la légende, Osiris et sa sœur-épouse, Isis, régnaient sur l'Égypte. Seth, jaloux de leur pouvoir, voulut s'emparer du trône. Usant de ruse, il persuada son frère Osiris de s'allonger dans un coffre qu'il referma avant de le jeter dans le Nil. Isis partit alors à la recherche de son époux décédé, qu'elle retrouva sur le rivage de Phénicie et rapporta en Égypte. Seth s'empara des restes d'Osiris, qu'il dépeça en plusieurs morceaux, qu'il fit disperser. Isis se lança alors dans une deuxième quête, pour récupérer les morceaux du corps de son mari. Grâce à sa magie, elle put alors lui rendre brièvement la vie. Elle conçut avec lui un fils, Horus, avant qu'Osiris ne gagne le monde des enfers. Elle protégea ensuite son enfant - nommé Harpocrate par les Grecs - et l'aida à reconquérir le pouvoir usurpé par Seth.

A gauche : Isis portant Horus enfant, VIIe s. av. J.-C., bronze et argent, 55 × 15 × 23.5 cm, Walters Art Museum.

A droite : Isis tenant un sistre et une œnochoé, IIe s. av. J.-C., marbre, hauteur 1m79, Musée du Capitole.